相続及び遺言書について解説します。

- 相続

-

相続とは

亡くなった方の残した財産を引き継ぐことです。

遺言の有無、相続人、相続財産の内容によってとるべき手続きが変わってきます。- 番外編_相続を考えるその前に

-

身近な人が亡くなった後に行う代表的な手続きを記載します。

- 死亡診断書・死体検案書の受取

⇒医師から交付してもらいます。死亡届等に必要です。 - 死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)

⇒役所に提出します。 - 世帯主変更の手続き(14日以内)

⇒世帯主に変更が生じた場合は世帯主変更届を提出します。 - 国民健康保険の諸手続(14日以内)

⇒資格喪失届を提出し、保険証を返却します。 - 介護保険の諸手続(14日以内)

⇒資格喪失届を提出します。 - 年金受給停止の手続(厚生年金10日以内)

⇒年金受給権者死亡届を提出します。未支給年金がある場合は請求しましょう。 - 葬儀・納骨の手配(速やかに)

⇒亡くなられる前に本人の希望を聞いておくと良いでしょう。

- 死亡診断書・死体検案書の受取

遺言書がない場合、

相続が発生すると基本的には法定相続分に従って財産を引き受けます。- 法定相続分

-

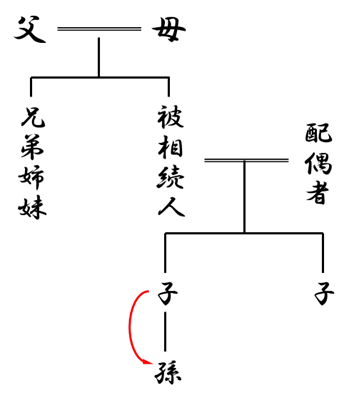

法定相続分とは、相続が発生したときに、法律によって定められた相続人が遺産をどのように分けるかを決める基準のことです。民法では、相続人がどの程度の割合で遺産を受け取るかが規定されています。これは、遺言がない場合や、遺言で特別な指定がない場合に適用されます。

具体的には、以下のように定められています:

- 配偶者と子供が相続人の場合(民法900条第1号)

- 配偶者:遺産の”2分の1″

- 子供:残りの”2分の1″を、子供たちで均等に分けます。

- 例えば、子供が2人いる場合、

それぞれが遺産の”4分の1″ずつを相続します。

- 例えば、子供が2人いる場合、

- 配偶者と直系尊属(親など)が相続人の場合(民法900条第2号)

- 配偶者:遺産の”3分の2″

- 直系尊属:残りの”3分の1″を均等に分けます。

- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(民法900条第3号)

- 配偶者:遺産の”4分の3″

- 兄弟姉妹:残りの”4分の1″を均等に分けます。

- 子供だけが相続人の場合(民法900条第4号)

- 子供たちが遺産を均等に分けます。

- 直系尊属だけが相続人の場合(民法900条第4号)

- 直系尊属が遺産を均等に分けます。

- 兄弟姉妹だけが相続人の場合(民法900条第4号)

- 兄弟姉妹が遺産を均等に分けます。

- 民法

-

(法定相続分)

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

- 配偶者と子供が相続人の場合(民法900条第1号)

- ご依頼の流れ

-

ここでは相続手続きをご依頼いただいた場合の流れをご説明します。

相続とは

亡くなった方の残した財産を引き継ぐことです。遺言の有無、相続人、相続財産の内容によってとるべき手続きが変わってきます。

また、プラスの財産やマイナスの財産の状況により、承認または破棄を選択する必要があります。- 相続財産の継承方法

-

相続財産の継承方法は以下の3種類あります。

1. 単純承認(民法第920条、第921条)

相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を全て受け継ぐことを意味します。

相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、

借金や債務などのマイナスの財産も含まれます。

単純承認を選択した場合、相続人はこれらのプラスとマイナスを区別せずに全て引き継ぐことになります。

具体的には、次のような状況が単純承認を意味します。- 相続財産の一部を処分した場合

- 相続放棄や限定承認の手続きを期限内に行わなかった場合

2. 限定承認(民法第922条~第927条)

相続人が相続した財産の範囲内でのみ被相続人の債務を引き継ぐ方法です。

つまり、被相続人の負債が相続財産の総額を超える場合でも、

相続人は相続財産の範囲内でしか負債を返済する義務がありません。

この手続きを選ぶことで、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合でも、

相続人が自分の個人財産で借金を返済するリスクを避けることができます。

限定承認を行うためには、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

また、相続人全員が共同で限定承認を行うことが条件となります。3. 相続放棄(民法第938条~第940条)

相続人が被相続人の財産の全てを受け継ぐことを拒否することを意味します。

相続放棄を行うと、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ、

プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しません。

これにより、借金や債務を含むマイナスの財産を引き継ぐことを避けることができます。

相続放棄も、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

また、相続放棄を行った場合、次順位の相続人(例えば兄弟姉妹や甥姪など)が相続人となる場合があります。

放棄した場合は次順位の相続人へ連絡を差し上げると親切です。- 民法

-

第二節 相続の承認

第一款 単純承認

(単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

第二款 限定承認

(限定承認)

第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

(共同相続人の限定承認)

第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

(限定承認の方式)

第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

(限定承認をしたときの権利義務)

第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

(限定承認者による管理)

第九百二十六条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)

第九百二十七条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第三節 相続の放棄

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

- 相続財産とは

-

相続財産とは以下のようなものが考えられます。

- プラスの財産

- 現物財産

(現金、預貯金など) - 不動産

(土地、建物) - 不動産上の権利

(賃借権、抵当権など) - 動産

(自動車、貴金属など) - 有価証券

(株式、国債、ゴルフ会員権など) - その他債権

(売掛金、損害賠償請求権など) - 知的財産権

(著作権など) - 生命保険金

(故人受取のもの)

- 現物財産

- マイナスの財産

- 負債

(借金、ローンなど) - 保証債務

※原則、相続されます。 - 損害賠償債務

(不法行為、債務不履行など) - 未納の税金

- 買掛金

- 負債

- 相続財産とみなされないもの

- 祭祀財産

(墓地、仏壇など) - 香典、葬儀費用

- 一身専属権

- 生命保険金

(故人以外が受取のもの) - 死亡退職金、葬祭費、埋葬費

- 祭祀財産

- プラスの財産

- 面談

ご親族の構成やお持ちの財産等についてお伺いします。

- 主な聴き取り事項

-

- ご家族構成について

- 相談者のご住所・ご氏名・連絡先

- 相続人における認知症等の有無

- 相続人における未成年者の有無

- 相続関係

亡くなった方を中心に推定相続人を確認します。 - 被相続人の最後の住所、本籍、生年月日、死亡日

- 被相続人の前婚の有無

- 財産について

- 不動産

- 預貯金

- 投資信託、株式、証券

- 生命保険

- 自動車

- 債券、負債

- その他

- 遺産分割の方針

誰にどのくらいの財産を相続させるか - 遺言書の有無

- 遺留分の確認

- 遺産分割の方針

- ご家族構成について

- 受任

見積金額及び作業内容に同意されますと正式に受任となり、

作業を開始します。

同時に必要書類のご案内を致します。- 必要書類一覧

-

- 相続人の印鑑証明書

(相続手続き時で発行後6か月以内) - 直近の固定資産税納税通知書

- 金融機関の資料等

- 通帳の見開き及び直近の残高記載ページのコピー

- 貸金庫の資料

- 動産

- 自動車の車検証の写し

- 美術品等の鑑定書

- 相続人の印鑑証明書

- 相続人調査、相続関係説明図作成及び法定相続情報一覧図交付申請

委任状または職務上請求書を使用し、相続人の戸籍収集を行います。

その戸籍をもとに相続関係説明図を作成及び法定相続情報一覧図交付を申請します。- 法定相続情報証明制度

-

法定相続情報証明制度は、相続手続きにおいて、法定相続人を証明するための書類を簡便に利用できるようにする制度です。

従来、相続手続きを行う際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを各機関ごとに提出する必要があり、手間がかかっていました。この制度では、法定相続情報一覧図という書類を作成し、法務局でその証明書を取得することができます。

この証明書は、各種相続手続き(銀行口座の解約、不動産登記、税務署への申告など)で使用することができ、戸籍謄本の提出を省略することが可能です。法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きがスムーズになり、相続人の負担が軽減されます。

- 相続財産調査及び遺産分割協議書作成

ご面談時に聴き取りした情報をもとに財産の権利書等の収集を行い、

遺産分割協議書を作成します。

※遺産分割協議書に相続人全員の署名+押印をいただきます。- 遺産分割協議書とは

-

遺産分割協議書とは相続人全員が遺産の分割内容に合意したことを文書化したものです。

遺産分割協議書に関するQ&AQ1: 遺産分割協議書は作成しなければならないのですか?

A1: 遺産分割協議書は必須ではありませんが、不動産の名義変更や 金融機関の相続手続き、相続税の申告には必要です。

Q2: 遺産分割協議書はどこで作成できますか?

A2: 相続人同士で作成できますが、内容が複雑な場合は専門家(行政書士や司法書士)に依頼するのが安心です。

Q3: 遺産分割協議書が無効になる場合はありますか?

A3: 相続人の一部が署名・押印していない場合や、強制された場合は無効となる可能性があります。

Q4: 遺産分割協議書はどのように保管すれば良いですか?

A4: 遺産分割協議書は原本を安全な場所に保管し、相続人全員がコピーを持つことが推奨されます。

Q5: 遺産分割協議書作成後に協議をやり直せますか?

A5:財産の分割前なら可能。分割後でも可能ではあるが贈与認定されます。

- 財産調査時の注意点

-

財産調査の際、残高証明の請求などで銀行に口座名義人の死亡を連絡すると口座が凍結されてしまいます。

そのため、事前に公共料金(電気ガス水道NHKなど)や携帯、

インターネットなどの解約や契約者変更の手続きをしておいた方が安心です。

各社のサービスセンターなどに連絡し、必要書類を送ってもらいましょう。

家賃収入がある場合も同様に事前に変更手続きを行いましょう。葬儀費用について葬式費用は意外にかかります。

亡くなられた方の預貯金をあてにしていると思わぬことになりかねません。

相続開始前後に本人以外が本人の預貯金を引き出してしまうと、

横領や所得隠しを疑われたり、相続の単純承認扱いになり、

相続放棄ができなくなる可能があります。

可能であれば、下記のように

葬儀費用は事前に準備をしておくことが安心です。- 相続人が準備する

- 生命保険を活用する

- 預貯金の払い戻し制度を活用する

- 相続手続き

遺産分割協議書の内容により各種相続手続きを行います。

- 不動産(司法書士へ依頼)

-

登記申請書を作成し、添付資料を添えて法務局へ申請します。

主な添付資料- 相続人特定に必要な戸籍一式

(または法定相続情報) - 相関図

- 最新の評価証明書

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

司法書士にお願いする場合、以下資料が必要です。

- 相続人全員の身分証明書

- 登記の委任状

- 相続人特定に必要な戸籍一式

- 銀行関連

-

各銀行所定の様式の手続き依頼書に添付資料を添えて手続きします。

主な添付資料- 相続人特定に必要な戸籍一式

(または法定相続情報) - 相関図(なくてもよい)

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 相続人全員の委任状(代理で依頼する場合)

- 相続人特定に必要な戸籍一式

- 証券会社

-

基本的には銀行への手続きと同じです。

株式を相続する場合は当該証券会社の口座が必要になります。

口座を有していない場合、開設手続きが必要になる可能性があります。

主な添付資料- 相続人特定に必要な戸籍一式

(または法定相続情報) - 相関図(なくてもよい)

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 相続人全員の委任状(代理で依頼する場合)

- 相続人特定に必要な戸籍一式

- 自動車

-

- 乗用車の場合

-

管轄の運輸支局で手続きします。

必要書類

- 車検証の原本

- 除籍謄本(法定相続情報でも可)

- 取得者の印鑑証明書(3か月以内)

- 取得者からの委任状(代理で依頼する場合)

- 遺産分割協議書

住所が変更する場合は、

ナンバーが変わる可能性があるので事前に管轄の運輸支局に問い合わせます。

名義変更前に車庫証明の申請が必要になります。

- 軽自動車の場合

-

管轄の軽自動車検査協会で手続きします。

必要書類

- 車検証の原本

- 新所有者の印鑑(認印可)

- 新所有者の住民票及び印鑑証明書(コピー可

発行後3か月以内のもの、マイナンバー記載ないもの - 除籍謄本及び相続関係がわかる戸籍(法定相続情報でも可)

事前に管轄の軽自動車検査協会に問い合わせます。

- 農地の相続届

-

農地法改正(平成21年12月改正)に伴い、

農地を相続した場合は農地法第3条の3第 1項の規定により、

届け出が必要となりました。

自治体ごとに届出書の様式や必要書類が異なります。

お住いの自治体にお問い合わせます。

ここでは参考に福岡市のホームページをリンクを添付します。

- 森林の土地の所有者届出

-

森林法改正(平成23年4月改正)により、平成24年4月以降、

森林の土地の所有者 となった場合は市町村長への事後届出が必要になりました。

お住いの自治体にお問い合わせます。

ここでは参考に福岡市のホームページをリンクを添付します。

- 完了

- 遺言書

-

- 遺言の基礎知識

-

- 15歳以上であればできる(民法961条)

- 制限行為能力者も単独で可能(民法962条)

- 遺言時、意思能力は必要(民法963条)

- 共同遺言の禁止(民法975条)

- 遺言はいつでも撤回できる(民法1022条)

- 後の遺言が有効になる(民法1023条)

- 民法

-

(遺言能力)

第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

(共同遺言の禁止)

第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

(遺言の撤回)

第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)

第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

遺言書には大きく、”自筆証書遺言”、”公正証書遺言”、”秘密証書遺言”に分かれます。

- 遺言書の種類

-

- 自筆証書遺言

- 遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、ハンコを押します。

- 形式不備は無効

- 財産目録は自筆しなくてよい

- 検認要(保管制度利用の場合は不要)

- 遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、ハンコを押します。

- 公正証書遺言

- 証人2人の立会いで公証人の面前で遺言の内容を伝え、

公証人が遺言書を作成する。- 証人の費用と公証役場への手数料要

- 検認不要

- 証人2人の立会いで公証人の面前で遺言の内容を伝え、

- 秘密証書遺言

- 原則遺言者が作成し、封印した遺言書を公証役場に持っていき、

証人2人、公証人1人の前で事故の遺言書であることを伝える。- 証人の費用と公証役場への手数料要

- 検認要

- 原則遺言者が作成し、封印した遺言書を公証役場に持っていき、

- 自筆証書遺言

ここでは検認が不要の①自筆証書遺言(保管制度利用)と②公正証書遺言について解説します。

- ①自筆証書遺言作成の流れ

-

- 自筆証書遺言とは

-

自筆証書遺言は、遺言者が自らの意思で作成する遺言書です。民法に基づき、以下の要件を満たす必要があります。

- 全文自書(民法968条第1項)

遺言書の全文を遺言者が自筆で書かなければなりません。

ただし、財産目録は例外的に自書でなくても構いません。 - 日付の記載(民法968条第1項)

遺言書に作成日の日付を明記する必要があります。

この日付は具体的に特定できるものでなければなりません。

(例:「令和〇年〇月〇日」) - 署名(民法968条第1項)

遺言者の署名が必要です。 - 押印(民法968条第1項)

遺言書には、遺言者の印鑑が押されなければなりません。

メリット

- 費用がかからない

公正証書遺言のように公証人を介さないため、作成に費用がかかりません。 - 手軽に作成できる

遺言者が自分一人で手軽に作成でき、他人に知られることなく遺言内容を決めることができます。

デメリット

- 形式不備による無効のリスク(民法968条)

上記の要件を満たしていない場合、遺言が無効となる可能性があります。

特に日付や署名の記載漏れが原因で無効になるケースが多いです。 - 紛失や偽造のリスク

自筆証書遺言は通常、遺言者が自宅などに保管するため、

紛失や偽造、改ざんのリスクが伴います。

また、遺言書が発見されないまま放置される可能性もあります。 - 家庭裁判所の検認が必要(民法1004条)

遺言者の死亡後、遺言を実行する前に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

この手続きがあるため、遺産分割の手続きが遅れる可能性があります。 - 遺言書の有効性に関するリスク

遺言能力がないまたは遺言者以外の者が書いていると判断され無効となるリスクがあります。

自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できる一方で、形式や内容の不備により、

遺言の有効性が問題となることもあります。

作成時には慎重な検討と適切な形式の遵守が必要です。

また、自筆証書遺言書保管制度を利用すると、

1.形式不備による無効のリスク、2.紛失や偽造のリスクを低減し、

3.家庭裁判所への検認の手間を省けます。- 民法

-

(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(遺言書の検認)

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

- 全文自書(民法968条第1項)

- 面談

ご親族の構成やお持ちの財産等についてお伺いします。

- 主な聴き取り事項

-

- ご家族構成について

- 相談者のご住所・ご氏名・連絡先

- 相続人における認知症等の有無

- 相続人における未成年者の有無

- 財産について

- 不動産

- 預貯金

- 投資信託、株式、証券

- 生命保険

- 自動車

- 債券、負債

- その他

- 遺産分割の方針

誰にどのくらいの財産を相続させるか - 遺言書の有無

- 遺留分の確認

- 遺言執行者の設定

- 遺産分割の方針

- 民法 遺言執行者

-

遺言の内容を執行する人のこと。復任権が認められています。

(遺言執行者の復任権)

第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

- ご家族構成について

- 受任

見積金額及び作業内容に同意されますと

正式に受任となり、作業を開始します。

同時に必要書類のご案内を致します。- 必要書類一覧

-

- 依頼主の印鑑証明書

(遺言書作成時で発行後3か月以内) - 遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業

- 直近の固定資産税納税通知書

- 金融機関の資料等

- 通帳の見開き及び直近の残高記載ページのコピー

- 貸金庫の資料

- 動産

- 自動車の車検証の写し

- 美術品等の鑑定書

- 依頼主の印鑑証明書

- 相続人調査及び相続関係説明図

委任状または職務上請求書を使用し、相続人の戸籍収集を行います。

その戸籍をもとに相続関係説明図を作成します。 - 相続財産調査及び目録作成

ご面談時に聴き取りした情報をもとに財産の権利書等の収集を行い、

財産目録を作成します。

※財産目録(全ページ)に署名+押印をいただきます。 - 遺言書の起案及び作成指導

当事務所で遺言書の起案を作成し、

内容に問題がなければ

遺言書を自書していただきます。 - 遺言書を持って、管轄の法務局へ

遺言書一式をもって、

ご自身で管轄の法務局に行っていただき、

自筆証書遺言保管の手続きを行います。

(法務局への事前予約要) - 完了

- ②公正証書遺言作成の流れ

-

- 公正証書遺言とは

-

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法律に則った形で作成される遺言書です。

民法に基づき、以下の要件を満たす必要があります- 公証人の関与(民法969条)

遺言者は、遺言の内容を公証人に口述し、その内容を公証人が筆記します。

筆記された内容は遺言者に読み聞かせ、または閲覧させ、その内容を確認します。 - 証人の立ち会い(民法969条)

遺言の作成には、2名以上の証人が立ち会わなければなりません。 - 署名押印(民法969条)

遺言者と証人、公証人が、作成された遺言書に署名し、押印します。

これにより遺言の効力が発生します。

メリット

- 形式の確実性

公証人が関与するため、遺言書の形式が法律に則ったものとなり、無効になるリスクが極めて低いです。 - 遺言書の有効性が高い

公証人と証人が遺言者の意思能力を確認し、法的要件を満たした上で作成されるため、

遺言の有効性が非常に高く、後日無効とされるリスクがほとんどありません。

これにより、相続人間での紛争を防ぐ効果があります。 - 遺言の紛失・偽造の防止

公正証書遺言は、公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがほとんどありません。

また、遺言書が見つからないといった問題も防げます。 - 遺言の確実な執行

家庭裁判所での検認手続きが不要なため、遺言の執行が迅速に行われます。

これにより、相続手続きがスムーズに進む可能性が高いです。 - 体が不自由な方も作成可能(民法969条2項)

口がきけない方や耳が聞こえない方も通訳人を通して作成可能です。

また、公証人は出張可能なので、病院や施設でも作成可能です。

デメリット

- 費用がかかる

公正証書遺言の作成には、公証人手数料がかかります。

財産の評価額に応じて手数料が変動するため、遺言の内容が複雑であったり、

財産が多かったりすると費用が高額になることがあります。

また、証人2人への報酬が発生する場合もあります。 - 手続きが煩雑

公正証書遺言の作成には、公証人役場に出向き、証人を手配するなど、

一定の手続きが必要です。また、遺言者が病気などで動けない場合は、

特別な手配が必要になります。 - プライバシーの問題

公証人と証人が遺言の内容を知ることになるため、遺言の内容が完全に秘密にはならない場合があります。

遺言内容を他者に知られたくない場合、この点がデメリットとなる可能性があります。

公正証書遺言は、形式の確実性や有効性、執行の迅速さという点で非常に信頼性が高い一方で、

費用や手続きの煩雑さ、プライバシーの問題がデメリットとなり得ます。

状況に応じて、最適な遺言作成方法を選択することが重要です。- 民法

-

(公正証書遺言)

第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(公正証書遺言の方式の特則)

第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

- 公証人の関与(民法969条)

- 面談

ご親族の構成やお持ちの財産等についてお伺いします。

- 主な聴き取り事項

-

- ご家族構成について

- 相談者のご住所・ご氏名・連絡先

- 相続人における認知症等の有無

- 相続人における未成年者の有無

- 財産について

- 不動産

- 預貯金

- 投資信託、株式、証券

- 生命保険

- 自動車

- 債券、負債

- その他

- 遺産分割の方針

誰にどのくらいの財産を相続させるか - 遺言書の有無

- 遺留分の確認

- 遺言執行者の設定

- 遺産分割の方針

- 民法 遺言執行者

-

遺言の内容を執行する人のこと。復任権が認められています。

(遺言執行者の復任権)

第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

- ご家族構成について

- 受任

見積金額及び作業内容に同意されますと

正式に受任となり、作業を開始します。

同時に必要書類のご案内を致します。- 必要書類一覧

-

- 依頼主の印鑑証明書

(遺言書作成時で発行後3か月以内) - 証人の住所、氏名、生年月日、職業

- 遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業

- 直近の固定資産税納税通知書

- 金融機関の資料等

- 通帳の見開き及び直近の残高記載ページのコピー

- 貸金庫の資料

- 動産

- 自動車の車検証の写し

- 美術品等の鑑定書

- 依頼主の印鑑証明書

- 相続人調査及び相続関係説明図

委任状または職務上請求書を使用し、相続人の戸籍収集を行います。

その戸籍をもとに相続関係説明図を作成します。 - 相続財産調査及び目録作成

ご面談時に聴き取りした情報をもとに財産の権利書等の収集を行い、

財産目録を作成します。 - 遺言書の起案

当事務所が起案を作成し問題がなければ、

公証役場へ行きます。 - 公証役場へ

証人2人の立会いのもと公証人に遺言書の内容を口述します。

- 完了